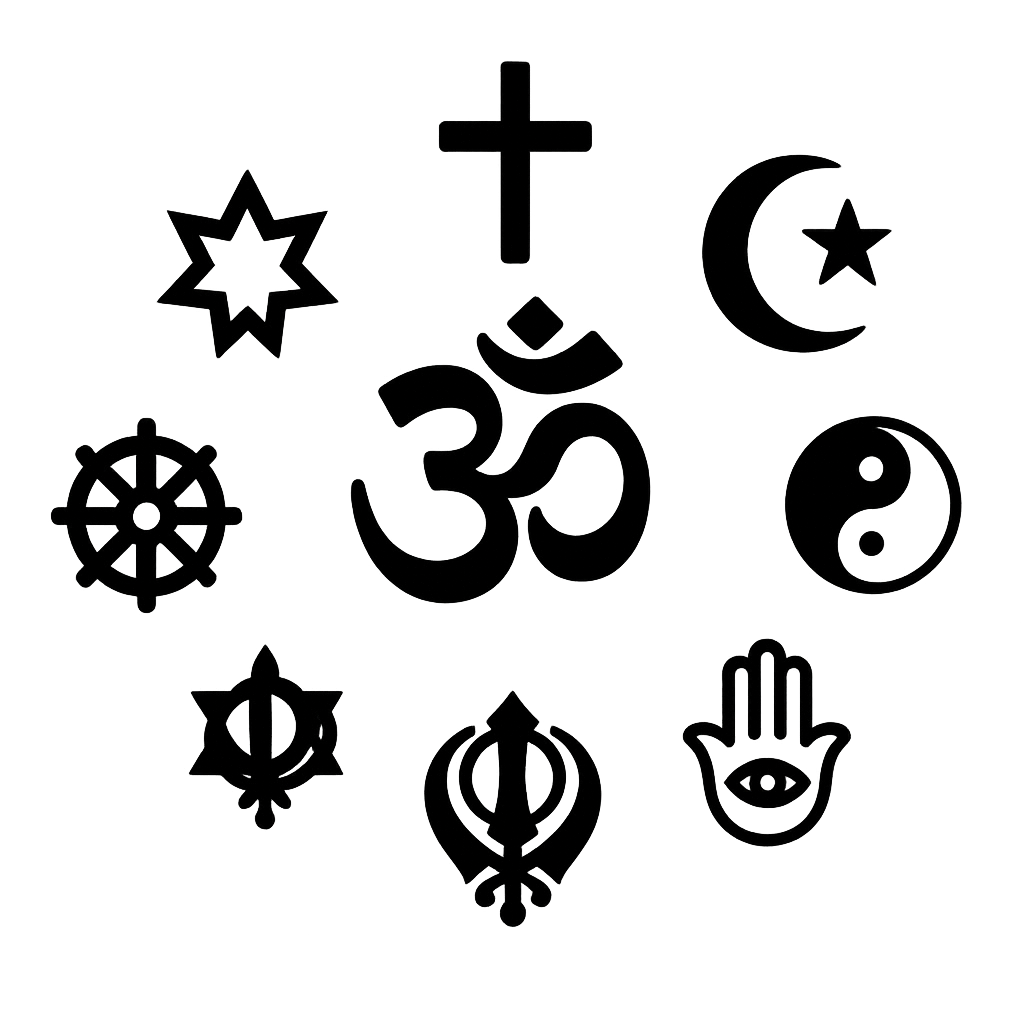

Spiritualités

Le fonds spiritualités offre un paysage dans lequel se répondent les unes aux autres la ferveur des traditions anciennes, la respiration des sagesses d’Orient, et le murmure des récits qui ont façonné l’imaginaire humain. Au cœur de ces voix résonnent aussi les doutes, les ruptures et les élans d’une pensée qui interroge le divin, tout comme les chemins intimes par lesquels chacun cherche à se construire. Textes fondateurs, mythes, méditations, critiques, quêtes intérieures : tout s’entrelace en un tissu vivant où l’héritage spirituel devient matière à réflexion, à émerveillement et à transformation. C’est une traversée qui conduit de l’origine des croyances à l’examen libre de soi, et de la mémoire des peuples à la quête contemporaine de sens.

Le pôle spiritualités orientales réunit bouddhisme tibétain, chinois et zen japonais, sagesse chinoise (taoïsme et confucianisme) et littérature spirituelle indienne. Il associe des textes fondateurs, des manuels de méditation, des anthologies contemporaines et des introductions aux grandes voies d’Orient. L’ensemble propose une exploration pratique et philosophique des traditions méditatives et contemplatives.

Quelques incontournables :

Les textes classiques du bouddha traduits par Mohan Vijayaratna, l’édition princeps du Yi King d’Etienne Perrot chez Médicis ou les nombreux pamphlets du prolifique maître laïc de la lignée Kagyu, Chögyam Trungpa, grand introducteur du bouddhisme tibétain en Occident, dialoguent avec le Shobogenzo de Dogen, les classiques de Taisen Deshimaru et les grands récits de l’hindouisme.

Lama Anagarika Govinda, Le chemin des nuages blancs

Roland Rech, Manuel de méditation zen

Dominique Wohlschlag, Le Kali-Yuga ou l’ambivalence de l’âge sombre

Yi King, traduction d’Etienne Perrot

Dōgen, shōbōgenzō, sangai yuishin

Le pôle monothéiste rassemble une large diversité de textes juifs, chrétiens et musulmans : Évangiles, mystiques (de la mystique rhéno-flamande à la mystique carmélitaine), maîtres juifs contemporains, classiques de l’islam théologique et mystique et études historiques ou controverses. Ensemble riche, mêlant sources spirituelles, biographies, théologie, prières et analyses des traditions abrahamiques.

Quelques incontournables :

Que ce soit la traduction de la Bible par André Chouraqi ou les textes gnostiques publiés dans la collection de la Pléïade, les recueils des grands mystiques, de Marguerite Porète à Maître Eckhart, de Jean de la Croix à Mechthild de Magdebourg, ou encore les études de la kabbale par le philosophe et historien Gershom Scholem, ainsi que les mystiques soufis, ce vaste ensemble nous ouvre à la multiplicité des spiritualités monothéistes.

André Chouraqi, La Bible

Maître Eckhart, Les sermons

Magdelaine Bavent, Procès en sorcellerie et autobiographie

Farîd od-Dîn ‘Attâr, Le cantique des oiseaux

Le pôle contes et mythes est riche en épopées classiques et en récits universels, et rassemble tout aussi bien les mystères des épopées arthuriennes que les contes perses, les mythes mésoaméricains ou les contes de sagesse du monde entier et les grandes traditions narratives. Il invite à une exploration des mythologies, transmissions orales, cosmologies anciennes et imaginaires symboliques qui façonnent toutes les cultures de la planète.

Quelques incontournables :

Ici, on passe allègrement d’un panorama de 13 mètres de long racontant l’affrontement d’Ulysse et du cyclope, aux chevaliers oubliés de la Table Ronde, Alexandre et Ségurant, des traductions envolées de l’Iliade et de l’Odyssée par Emmanuel Lascoux, aux premiers contes japonais rapportés en Occident dès 1898 par Lafcadio Hearn, sans oublier de sonder les mystères nordiques et vikings.

Ulysse sur l’île des cyclopes, livre-fresque

Lafcadio Hearn, Kwaidan. Histoires et études de sujets étranges

Pierre Sauzeau, Le grand livre des mythes grecs

Quatrième pôle, l’athéisme, centré sur l’exploration critique des religions, le matérialisme, la liberté de conscience et la question du divin, et par les liens entre sagesse et bien-être, mêlant stoïcisme, psychologie analytique, méditation, quête personnelle et guides contemporains, pour explorer bonheur, mission de vie, mort, conscience et résilience, formant un ensemble ouvert, entre philosophie antique, spiritualité moderne et outils psychologiques orientés vers la transformation intérieure.

Quelques incontournables:

Ludwig Feuerbach, L’essence du christianisme

Peter Sloterdijk, Faire parler le ciel

Robert Misrahi, Lumière, commencement, liberté

Cynthia Fleury, Pretium doloris. L’accident comme souci de soi